Jouez-vous

aux dés

avec votre

santé?

Avantages et

inconvénients

d'un traitement

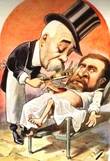

Clémenceau

Affronter la maladie main dans la main

L'information sur

les traitements que l'on vous propose, du simple médicament

à l'intervention chirurgicale, doit être complète.

Les litiges augmentent proportionnellement à la facilité

avec laquelle on se fait maintenant soigner. Il y a beaucoup plus de traitements

qui relèvent du confort: du calmant pris pour une douleur pas si

insupportable que ça à l'opération de chirurgie esthétique.

Il paraîtrait logique que le médecin insiste d'autant plus

sur les complications possibles que le traitement n'est pas indispensable:

inutile d'effrayer trop quelqu'un dont l'opération des coronaires

est vraiment nécessaire. Insistons plutôt sur les risques

d'un lifting ou de l'ablation de nodules disgracieux aux doigts: vous

jouez un peu au poker avec votre santé. Entre les deux, le remplacement

d'une hanche ou d'un genou complètement usé n'est pas obligatoire,

mais n'est plus seulement du confort quand les douleurs conduisent à

une perte complète d'autonomie. Il faut juger au cas par cas.

Malheureusement, dans la pratique, ces notions de bon sens sont encadrées

par des lois rigides: la jurisprudence se fait unanime: en cas de résultat

non conforme, le médecin doit démontrer qu'il a bien informé

son patient de tous les risques possibles du traitement proposé.

En clair: il doit vous faire signer un papier attestant que vous êtes

prévenu que le médicament prescrit peut provoquer un choc

allergique (presque tous), une somnolence susceptible de provoquer un

accident sur la route (décontractants, anti-douleurs), une insuffisance

rénale aiguë, une hépatite mortelle... En chirurgie,

il faut accepter de courir les risques des multiples causes de décès,

les infections, mutilations, séquelles irréversibles. Rassemblez

votre courage pour avaler la pilule ou vous soumettre au bistouri!

Si ces obligations étaient strictement respectées, l'avantage

serait de limiter le recours trop facile aux médicaments. Mais

à l'opposé nombreux seraient ceux qui refuseraient de prendre

un traitement ayant pourtant pour eux bien plus d'avantages que d'inconvénients.

Il faut laisser de l'espace à la confiance mutuelle qui permet

au médecin de conseiller son patient, ne rien cacher à celui

qui veut tout savoir, tempérer l'enthousiasme de ceux qui espèrent

trop des traitements proposés, mais ne pas paniquer ceux qui ont

tout intérêt à se faire soigner.

Plus l'indication de traiter n'est pas formelle, plus le patient est à

même de peser le pour et le contre, plus il doit participer à

la décision finale, éventuellement sa famille avec lui.

Mais il n'est pas bon de faire peser toute la responsabilité sur

le principal intéressé. A l'extrême, cela pourrait

devenir: "Vous faîtes le traitement X, vous y gagnez: a)...,

b)..., c)...; vous risquez: 1)..., 2)..., 3)... Maintenant, entourez votre

réponse: OUI - NON". L'expérience du médecin

traitant n'est pas remplaçable: c'est lui qui peut estimer au mieux

ce que vous risquez: il connaît la fréquence et la gravité

des complications encourues, de la maladie et de son traitement, il connaît

la compétence du confrère à qui il vous confie éventuellement.

Il doit dans certains cas se débarrasser d'une tendance à

banaliser certains traitements; d'autres fois, c'est au contraire une

réticence injustifiée vis à vis de nouveaux traitements

qu'il doit vaincre. Dans les situations délicates à trancher,

il est parfaitement justifié de prendre un avis supplémentaire.

De moins en moins de médecins s'en formalisent, et ce ne sont pas

des consultations supplémentaires qui mettront l'assurance-maladie

dans le rouge, surtout si elles évitent des interventions inutiles.

Il faut donc souhaiter qu'en cas de litige la justice sanctionne plutôt

le défaut d'objectivité du thérapeute que le défaut

d'information. La dérive qu'elle peut entraîner est nette

aux Etats-Unis, où patient et médecin se regardent en chiens

de faïence en se demandant lequel va causer des ennuis à l'autre,

et où la consultation du généraliste démarre

à 80€ (500 Frs) parce qu'elle inclue de lourdes charges d'assurance

responsabilité professionnelle.

La loi votée récemment sur l'indemnisation de l'alea thérapeutique

rassure tout le monde: elle permet l'indemnisation des victimes d'accidents

sans faute médicale. Son inconvénient est qu'elle risque

de banaliser les traitements à risque, les médecins étant

rassurés de ne pas subir eux-mêmes les conséquences

des inévitables accidents qu'ils entraînent.![]()

Vous

prescrit-on un placebo?

Une situation éthiquement difficile se présente assez

souvent à votre médecin: doit-il vous prescrire un médicament

auquel il ne croit guère (placebo ou presque) s'il pense que le

fait d'avaler une pilule va vous faire néanmoins du bien? La situation

se présente quand vous espérez (réclamez?) qu'un

traitement efficace existe pour votre problème, et que ce n'est

pas le cas. Souvent la solution la plus simple pour le médecin

est de vous donner un médicament "gentil". Malheureusement

s'il n'y croît guère lui-même, vous le sentirez et

il n'a aucune chance de marcher. Même si les motifs sont erronés,

il vaut mieux avoir sincèrement foi dans son placebo pour être

un patamédecin efficace!

(détails sur le placebo)

L'autre approche, bien meilleure mais délicate et dévoreuse

de temps, est de mettre au clair les motifs de votre besoin de traitement:

le plus souvent l'inquiétude face au vieillissement et ses conséquences,

beaucoup plus sur les facultés intellectuelles que physiques. Voyez

le succès des placebos qui s'adressent directement aux effets du

vieillissement! Ce pas difficile étant franchi, il vaut mieux que

votre médecin ne vous laisse pas en plan sur ce constat, sinon

vous pourrez lui en vouloir! Il montrera suffisamment d'empathie pour

vous aider à comprendre que la vie n'est pas terminée, qu'il

faut chercher de nouveaux motifs de satisfaction personnelle, qu'il y

a des conflits qui vous pourrissent depuis longtemps la vie et pour lesquels

il serait temps d'essayer une nouvelle approche. S'il fait tout cela en

une seule consultation, n'hésitez pas à lui régler

un dépassement d'honoraires! Dites-vous enfin que si vous êtes

là pour trouver des réponses à vos questions, c'est

que votre enthousiasme pour la vie est toujours là. Il n'y a pas

de solution à tout, mais le non-dit est bien pire. Les médecins

ont davantage de motifs de désespérance avec ceux qui ont

déjà mis dans leur fort intérieur un pied dans la

tombe.

Vous devez connaître ce mécanisme important de la relation

médecin-malade. Sinon, par connivence tacite à ne pas pousser

les choses plus loin, vous vous retrouvez rapidement avec une "pancarte

chargée" (allusion à la pancarte du lit d'hôpital

sur laquelle le professeur vient biffer parfois 9 sur 10 des médicaments

pris en ville, pour leur caractère "facultatif"). Osez

demander à votre médecin s'il pense indispensable ce nouveau

traitement. Paradoxalement ayez plutôt confiance dans ceux susceptibles

de vous causer des ennuis: si le médecin vous conseille de courir

ces risques, c'est qu'il pense que votre maladie est potentiellement beaucoup

plus dangereuse. Il n'a aucun intérêt personnel à

vous faire avaler ces pilules. C'est vrai qu'il existe une pression des

industries pharmaceutiques à banaliser l'usage du médicament,

qui vous touche autant que les médecins par l'intermédiaire

des médias remplis de publi-information. Mais l'action des laboratoires

auprès des médecins vise moins à augmenter le volume

des prescriptions qu'à favoriser leur produit par rapport aux concurrents,

dans des indications dont les médecins gardent le contrôle

dans la majorité des cas. Ne sortez pas déboussolés

de cette lecture: gardez confiance en l'indépendance d'esprit de

votre médecin. Et pour les traitements délicats ou prolongés,

prenez éventuellement un autre avis. Un avis compétent,

pas celui de votre voisin ou de l'horoscope.![]()

La

vérité au malade

Faut-il tout dire au malade de sa maladie? Grand débat. Difficile

d'instituer des règles. La seule est de dire tout à celui

qui l'exige vraiment. Le libre arbitre est une chose importante. Mais

combien de fois un médecin entend-il la question "Dîtes-moi

la vérité" alors que la vraie demande est "Rassurez-moi,

docteur"...

Quelques éléments de réflexion:

Le médecin doit parler de ce qui est compréhensible pour

vous. Détaillez les aspects techniques de votre maladie et surtout

des difficultés techniques qui peuvent être rencontrées

n'a pas beaucoup d'intérêt quand vous êtes largué,

sinon de générer une angoisse supplémentaire. Il

faut toujours être dans le dialogue, pas le monologue technique.

Votre origine culturelle est très importante. Pour des motifs culturels

et religieux, votre fatalisme peut varier grandement. Le fatalisme des

anglo-saxons est supérieur à celui des latins, celui des

orientaux supérieur à celui des occidentaux. Le malade anglo-saxon

se voit ainsi facilement annoncer un temps de vie précis restant

par son médecin, ce qui est rare dans les pays latins.

En France, la tendance générale est d'annoncer les diagnostics

graves à la famille plutôt qu'au malade. Certaines des raisons

sont bonnes: si le médecin ne connaît pas bien son patient

(à l'hôpital), il peut éviter un mauvais choix psychologique:

certains sont "cassés" définitivement par l'annonce

d'un diagnostic grave et vont passer leur fin de vie en déprime

permanente. La plupart des raisons sont mauvaises: peur de servir de bouc

émissaire ou d'indiquer implicitement un bouc émissaire

(le médecin qui n'a pas fait immédiatement le diagnostic?),

recul devant la prise en charge psychologique qui doit normalement s'associer

à une telle annonce.

Le principal défaut de notre système est l'absence de codification

des maladies. On comprend facilement qu'une opération soit facturée

plus ou moins chère selon la gravité et le temps passé

par le chirurgien. Ce n'est pas le cas pour la consultation médicale,

ce qui incite théoriquement le médecin à préférer

s'occuper des problèmes légers, pas ceux qui demandent beaucoup

de discussion et d'entourage. La journée du médecin est

déjà longue.

La prise en charge psychologique d'une annonce grave est indispensable.

Les familles sont rarement en état de s'en occuper seules. Mais

elles ne doivent pas démissionner. Leur participation est essentielle.

Le système de santé ne peut pas tout prendre en charge,

ou cela se fera au détriment de la recherche et de l'amélioration

des progrès techniques dans ces maladies. Son rôle est d'éduquer

et de conseiller. On ne peut pas fonctionnariser une prise en charge psychologique.

Les associations de bénévoles ont un rôle essentiel.

Elles ne devraient pas prendre l'allure d'administrations, pour ne pas

décourager ces bonnes volontés. Chacun doit lutter contre

l'égoïsme ambiant par une action locale, auprès des

gens qu'il connaît. Une comparaison: la mendicité a pris

une dimension industrielle dans les grandes villes, ce qui n'incite guère

à participer, alors que l'on se laisse facilement apitoyer par

le galérien qui habite près de chez soi. Il ne faut pas

que l'entraide psychologique prenne le même chemin. Que l'on aie

pour seul conseil à celui qui est dans les ennuis: "Tu devrais

aller voir un psy". N'oublions pas que le meilleur antidépresseur

pour quelqu'un est de lui montrer notre sollicitude et notre affection.

Des dérives sont possibles, fréquentes même. Trop

cocoonés, certains malades ont tendance à profiter de la

situation. Comme pour tout comportement infantile, il faut tracer une

limite entre sollicitude et assistance/dépendance. Ne donnez pas

plus que vous n'êtes prêt à donner. Mais surtout expliquez.

Le non-dit est plus mortel qu'une bonne engueulade! ![]()

L'avenir

de la médecine de famille:

La perte des valeurs de la médecine de famille vient des contraintes

économiques. Pour continuer à connaître son patient

et son environnement en profondeur, le médecin doit disposer de

temps. 2 écueils: l'augmentation des besoins de santé très

supérieure au nombre de médecins, qui obligent ceux-ci à

passer de plus en plus de temps à leur cabinet et à réduire

le temps passé à chaque acte; et le blocage des honoraires

de consultation, qui n'incite pas à l'éterniser mais plutôt

à faire des actes techniques, plus rémunérateurs.

Vous constatez de façon éloquente que les médecins

à "mode d'exercice particulier" (homéopathes,

acupuncteurs, magnétiseurs, etc...), qui prennent davantage de

temps pour vous parler, sont tous en secteur 2 (honoraires libres). La

médecine "humaine" est actuellement à 2 vitesses.![]()

Le

médecin, vous et le coût de la santé

Votre médecin doit-il faire des économies pour vous

soigner? Sur un sujet aussi sensible, ce sont les attitudes extrémistes

qui doivent être évitées, dans le sens du gaspillage

comme dans celui de l'économie à outrance. Même entre

les médecins il y a des pommes de discorde, les hospitaliers accusant

les libéraux de prescriptions inutiles, les libéraux trouvant

démesurée (60%) la part de l'hôpital dans les dépenses

de santé par rapport au nombre de personnes soignées. On

s'émeut que tel nouveau traitement soit retardé ou tel examen

insuffisamment disponible (IRM) pour des motifs économiques, pourtant

l'augmentation des dépenses rend hystérique les ministères

concernés. Etonnant comme les avis divergent entre le professionnel

de santé, l'économiste, le quidam moyen qui a ou n'a pas

tâté du système de santé. Cela s'explique en

une petite phrase: la France n'a aucune politique de la santé.

Cela dure depuis longtemps et n'est pas prêt de changer. Les historiens

nous l'expliquent, cette démission remonte à la Révolution

Française, où une première tentative maladroite de

régenter la santé a engendré un tel chaos que nos

gouvernants n'ont plus jamais voulu s'y frotter. Les mandarins ont longtemps

régné à l'hôpital sans être gestionnaires,

les libéraux ont longtemps protégé leur liberté

grâce à leurs patients hauts placés et à l'estime

populaire, l'homme de la rue s'est battu pour que le droit à la

santé devienne le même pour tous, mais y cherche maintenant

d'autres avantages sociaux. Le ministre fait en apparence son boulot,

relâche d'un cran la ceinture des dépenses, mais elle pète

quand même chaque année!! Actuellement, nos gouvernants sentent

un tel septicisme de toutes parts quand ils parlent de réforme

de la santé qu'ils n'osent bouger.

Pourquoi faut-il éviter de prescrire un examen inutile? La réponse

vous paraît facile. Mais pourquoi faut-il aussi éviter de

prescrire un examen peu utile? Plus délicat. C'est pourtant nécessaire

car nous sommes dans un budget fermé de la santé: tout le

monde s'accorde que ce budget doit rester dans certaines limites, sinon

ce sont d'autres comptes sociaux du pays qui risquent d'en pâtir.

Si l'on effectue une dépense peu utile, c'est au détriment

d'une plus utile. Ainsi on peut affirmer que les examens de sang, radios

et scanners pratiqués sans grande justification ont été

en partie responsables de notre retard catastrophique d'équipement

en IRM. On ne peut avoir d'argent pour tout. 2 autres conséquences

plus pernicieuses: 1) Les examens peu utiles ont une certaine morbidité:

radios et scanners irradient, les injections peuvent déclencher

des allergies, les explorations invasives (fibroscopie) toutes sortes

d'ennuis jusqu'au décès. Les examens peu utiles découvrant

par définition rarement quelque chose, quel est leur bénéfice

en tenant compte de leur morbidité? Personne n'est capable de répondre,

mais la plupart des gens agissent comme s'il était criminel de

ne pas les pratiquer. 2) Quand un spécialiste pratique de nombreux

examens qui s'avèrent normaux, il est forcément moins attentif

que si chaque cas est un excellent motif, le risque d'erreur augmente.

La médecine est encore suffisamment un art pour être dégradée

par les pratiques industrielles.

Qui est responsable du gaspillage? Le patient, le médecin? La faute

doit-elle retomber sur l'économiste, qui ne veut pas délier

les cordons de la bourse?

Tout le monde est responsable, en fonction de sa position de client ou

de prescripteur du système, et de son degré de moralité

personnel.

Le patient est responsable quand il pousse son médecin à

faire un examen "pour voir", ou un traitement "pour faire

quelque chose". Il a ses raisons: la maladie se médiatise

en un loup chaque jour plus affamé (3 cas d'encéphalite

spongiforme terrorisent 55 millions de personnes, qui ont bien plus de

chances de mourir d'un accident domestique), les erreurs médicales

se médiatisent aussi (ne va-t-il pas oublier quelque chose?), l'examen

clinique du médecin paraît de plus en plus rapide et lui-même

plus dépendant de tous ses chiffres et comptes-rendus. Comment

désormais confier facilement son sort à des mains qui semblent

plus habituées à manier le stylo ou à taper sur un

clavier? Si le médecin ne vous prescrit pas l'examen que vous attendez,

personne ne devrait plus hésiter à lui en demander la raison.

Les pratriciens campés dans l'idée que vous ne pouvez rien

y comprendre sont en voie de disparition. Ne tombez pas dans l'excès

inverse de tout vouloir savoir sur tout: vous n'étiez sans doute

pas tout seul dans la salle d'attente... Si la raison n'est pas convaincante

et que la situation vous angoisse beaucoup, ce n'est pas immoral de consulter

un autre médecin pour lui demander son avis sur l'examen que vous

pensiez nécessaire. Mais celui qui est ancré dans son idée

et cherche juste un prescripteur plus conciliant... A chacun sa spécialité.

Ce n'est pas parce que l'on est concerné de près que l'on

peut mieux identifier la maladie dont on souffre. Les médecins

vous le confirmeront, eux qui font souvent sur eux-mêmes leurs plus

belles erreurs de diagnostic, quand ils ne veulent pas embêter un

confrère.

Le médecin est souvent responsable de prescriptions peu utiles

par manque d'assurance, sa formation n'étant pas bien à

jour sur tout. Huit ans d'études pourtant, onze minimum pour les

spécialistes, il est vrai que cette formation n'est pas orientée

vers la pratique de la médecine libérale mais hospitalière.

De toute façon la médecine évolue tellement vite

que la formation doit rester permanente: c'est la formation médicale

continue (FMC). La profession essaye d'y pousser l'ensemble des praticiens,

mais la FMC se fait en ordre dispersé puisqu'actuellement chacun

est libre de s'y coller ou non. 2 écueils principaux: valorisation

purement personnelle apportée par ces formations (les médecins

ont pour la plupart déjà suffisamment, voire trop, de clients),

nécessité de temps alors que les consultations en absorbent

déjà beaucoup.

Le médecin peut prescrire des examens inutiles dans 2 autres circonstances

fréquentes: Il a peur de ne pas satisfaire son patient et de le

perdre, en ces temps de fort nomadisme médical. C'est une situation

fréquente dans les zones de trop forte densité médicale

(région parisienne, grandes agglomérations, sud-est). Sans

remettre en cause la liberté d'installation, il faudrait interdire

les nouvelles implantations dans les zones "surbookées",

comme cela se pratique déjà ailleurs. Autre circonstance

litigieuse: le médecin prescrit un examen d'utilité limite

pour multiplier les consultations (et les raccourcir). Par exemple vous

avez mal au dos et apportez une radio vieille de 3 ans. Elle oscille facilement

entre "assez récente" et "un peu ancienne"

selon le contexte. Enfin, les plus mauvaises langues signaleront que certains

médecins font travailler facilement les autres, mais cela reste

marginal parmi les autres travers signalés. Les médecins

ont aussi leurs raisons: Le tarif conventionnel dont ils sont prisonniers

n'a pas bougé depuis 8 ans. Ce sont les actes techniques qui sont

favorisés, pas l'acte intellectuel de la consultation. Les conséquences

sont claires: cela ne les incite pas à discuter et à palper

en détail mais à multiplier les consultations brèves

avec prescription d'examens complémentaires pour pallier à

la réduction de l'examen clinique du malade. Cela les incite également

à préférer les maladies simples aux problèmes

compliqués: une tendinite simple est bien plus "rentable"

qu'un problème de dos évoluant depuis vingt ans.

Ce sont les dysfonctionnements qu'entraînent l'absence d'une véritable

politique de santé.

Que devrait être cette politique dans une démocratie? Voici

notre prétentieuse opinion:

Pour satisfaire les économistes, il faut un budget pour la santé.

A l'échelle d'un pays, on ne peut pas se soigner à prix

d'or si on en n'a pas les moyens. Ce budget devrait donc être influencé

à la fois par la conjoncture économique générale

et par les grands indicateurs de l'état de santé de la population.

Quoi faire de ce budget? Il faut bien différencier ce qui relève

véritablement de la solidarité, et le "surplus".

La solidarité doit prendre en charge sans restriction les maladies

aléatoires qui rendent inégaux nos parcours dans la vie

et en abrègent parfois beaucoup certains: ce sont la plupart des

maladies courantes, de la virose bénigne au cancer malin. Le problème

des maladies auto-déclenchées ou auto-entretenues est un

cas à part. Il s'agit des situations "d'autolyse", où

une personne sait qu'elle se détériore la santé par

une pratique néfaste, qu'elle poursuit néanmoins. Nos voisins

anglais ont déjà eu des réactions spectaculaires

en refusant la prise en charge de certaines de ces maladies. Notre sensibilité

est différente sur le sujet. Mais cela pourrait faire l'objet d'un

débat public. Ces maladies prévisibles relève-t-elle

autant de la solidarité que les autres? Sachant que la plupart

de ces conduites d'autolyse relèvent de problèmes personnels,

ne faudrait-il pas mettre en place des incitations à entreprendre

une psychothérapie ou rejoindre un groupe de discussion plutôt

qu'à prendre en charge aveuglément toutes les conséquences

de ces comportements?

Le "surplus", une fois que les dépenses de solidarité

sont faites, sert actuellement à prendre en charge: 1) les dépenses

de confort, 2) les difficultés sociales, 3) la prévention

des maladies courantes. Leur intérêt est fort différent:

la prévention, c'est un investissement: la dépense ne produit

aucune amélioration de l'état de santé sur le moment

(campagne de vaccination, recherches sur une maladie médiocrement

traitée), mais la rentabilité est assurée par une

réduction future des maladies visées. Les difficultés

sociales sont largement prises en charge par l'assurance-maladie, de façon

tout à fait injustifiée. Nous ne parlons pas des cartes

santé et autres PMU qui permettent aux plus démunis de se

faire soigner gratuitement. Elles sont une grande avancée sociale,

et dans notre expérience l'immense majorité des bénéficiaires

n'en abuse pas. Nous parlons des arrêts de travail "limites"

ou carrément de complaisance, des accidents de travail interminables,

des congés de longue maladie et "invalidités"

remarquablement faciles à obtenir dans la fonction publique. Ces

abus sont causés majoritairement par des difficultés relationnelles

au travail. Notre propos n'est pas de nier les difficultés sociales.

Simplement elles ne relèvent pas de l'assurance-maladie. Elles

devraient être prises en charge par les organismes à vocation

strictement sociale. Que l'on sache exactement ce que coûte la santé.

Que l'on ne bloque pas les installations d'IRM parce que les dépenses

sociales grèvent les comptes de la sécu.

Les dépenses de confort ont des limites floues. On peut parler

de dépenses "non impératives". Elles ne comprennent

pas seulement les traitements légers type massages ou homéopathie.

De nombreuses opérations sont des opérations de confort.

Elles ne sont pas toutes remboursées. L'ostéopathie non

pratiquée par un médecin ne l'est pas. La prise en charge

de chacune de ces dépenses devrait être discutée.

Pourquoi? Parce qu'on est dans un budget fermé et qu'elles empiètent

sur la prévention et les dépenses de solidarité indispensables.

Dans certains pays, les autorités ont mené des consultations

publiques pour savoir ce que les gens souhaitaient voir le mieux pris

en charge au niveau du confort: Voulez-vous qu'on rembourse mieux les

lunettes, les soins dentaires, la chirurgie esthétique, les manipulations

vertébrales, la sophrologie? Nous sentons que vous avez une opinion.

Peut-être serait-il judicieux effectivement que compte l'avis de

tous sur comment dépenser l'argent de tous, quand il s'agit de

dépenses non obligatoires... ![]()

Code

Déontologique du patient:

1. Ne tentez pas de convaincre votre médecin de votre souffrance.

Vous risquez de nuire à une précieuse objectivité

scientifique.

2. Soyez toujours gai devant votre médecin. Il mène une

vie agitée et stressante. Il a besoin de votre réconfort.

3. Essayez de souffrir des maladies pour lesquelles votre médecin

vous soigne. Il a une réputation professionnelle à soutenir.

4. Ne vous plaignez pas si le traitement n'apporte aucun soulagement.

Seul votre médecin sait ce qui est bon pour vous.

5. Ne questionnez jamais votre médecin sur ce qu'il fait. Il est

présomptueux de penser que ces choses peuvent vous être expliquées

en termes compréhensibles.

6. Soumettez-vous sans rechigner à tout traitement expérimental.

Même si ce traitement ne vous est pas bénéfique, la

publication des résultats sera d'un intérêt formidable.

7. Payez vos frais médicaux de bon coeur. C'est un privilège

de contribuer au bien être des professions médicales.

8. Ne souffrez pas d'affections trop chères pour vous. C'est arrogant

de contracter une affection au dessus de ses moyens.

9. Ne parlez jamais d'effets secondaires ou de faute. Vous abîmez

la relation médecin-patient, qui doit rester immaculée.

10. Ne mourrez jamais en présence de votre médecin. C'est

lui causer un embarras inutile.![]()

Dossier médical:

vos droits

Une loi récente (mars 02) vous autorise à accéder

à votre dossier médical. Vous pouvez faire la demande vous-même

ou passer par votre médecin habituel. Joignez un justificatif d'identité,

cela réduit les litiges et peut accélérer la procédure.

Précisez comment vous voulez accéder au dossier: consultation

sur place ou envoi du dossier à vous-même ou au médecin

qui vous représente. La demande peut s'adresser aussi bien à

une clinique, un hôpital, qu'à un médecin particulier.

Le délai d'obtention du dossier ne peut dépasser 8 jours

(2 mois pour les affaires remontant à plus de 5 ans). La consultation

sur place est gratuite, la copie des pièces est facturée

au prix coûtant, bon marché s'il s'agit de simples photocopies,

plus onéreuse si vous demandez la duplications des planches radiologiques.

Le délai de conservation du dossier est de 30 ans (délai

de prescription en matière de responsabilité).

Cas particuliers:

*Un mineur: seule une personne titulaire de l'autorité parentale

peut demander l'accès à son dossier, mais à condition

d'avoir son accord.

*Décès: 3 raisons légales permettent aux ayants-droit

du défunt de demander l'accès au dossier: connaître

les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt,

faire valoir leurs droits (auprès d'une assurance par exemple).

Le défunt peut s'être opposé de son vivant à

la communication d'informations: la demande sera rejetée. Un certificat

médical ne contenant pas de renseignements couverts par le secret

médical peut néanmoins être obtenu pour les assurances.

S'il n'y a pas eu opposition, seules les informations concernant le motif

précis de la demande sont communiquées et non l'intégralité

du dossier.

*Hospitalisation psychiatrique: la demande passe par une commission spécialisée

avant d'être acceptée.

Que doit contenir le dossier médical?

Pour un dossier d'hospitalisation, doivent obligatoirement figurer: fiche

d'identification du malade, motif d'hospitalisation et éventuelle

lettre du médecin adresseur, antécédents, résultat

de tous les examens pratiqués, fiche de consultation pré-anesthésique

et feuille de surveillance anesthésique, compte-rendu d'opération

ou d'accouchement, prescriptions de médicaments y compris l'ordonnance

de sortie, mention de transfusion éventuelle, dossier de soins

infirmiers, compte-rendu d'hospitalisation avec diagnostic final. Les

renseignements obtenus par des tiers (situation sociale, maladies dans

la famille) ne doivent pas figurer dans ce dossier, les "notes personnelles"

des médecins sont facultatives.

Si vous rencontrez de la mauvaise volonté, sachez qu'il n'y a pas

en réalité de sanctions prévues si le droit d'accès

au dossier n'est pas pas respecté. Mais en cas de procédure

contentieuse, les tribunaux jugeront sévèrement un médecin

ou un hôpital qui n'aurait pas rempli ses obligations. Vous pouvez

vous faire aider par une association, par exemple l'AVIAM Association

d'aide aux Victimes d'Accidents Médicaux 30 rue Léon Bourgeois

51000 Châlons en Champagne http://site.voila.fr/aviam.

Que faire de ce droit?

Cette loi est une bonne chose car elle fait disparaître une zone

d'ombre dans la relation de confiance entre les malades et leurs médecins.

Elle incitera à une tenue plus correcte de certains dossiers hospitaliers

"désertiques". L'usage de ce droit doit se faire cependant

avec intelligence. Vous avez toutes les chances de ne pas comprendre grand-chose

ou comprendre de travers un dossier livré brut à votre domicile.

Je souhaite que vous connaissiez un médecin franc et ouvert qui

servira de médiateur en cas de litige. La majorité des demandes

ne relève pas en effet de la simple curiosité! Il faut que

la vôtre aboutisse, mais que la procédure reste humaine...

et abordable. Il y a déjà en effet des médecins "experts"

dans l'assistance juridique des personnes lésées... à

des tarifs souvent exhorbitants. Les tribunaux tranchent ces litiges après

avis d'experts réputés dans le domaine concerné.

Vous aurez une idée assez précise du résultat en

prenant tout bêtement une consultation auprès d'un praticien

compétent sinon réputé. Il est clair que ce médecin

ne vous dira pas d'emblée qu'il y a eu faute médicale. Ce

n'est pas dans l'esprit confraternel. Cela peut paraître assimilable

à du corporatisme. Mais imaginez un monde où les médecins

s'auto-valoriseraient en cassant du sucre sur le dos des autres! Vous

ne sauriez véritablement plus à qui faire confiance. Généralement,

si vous posez clairement la question en précisant que vous avez

démarré une procédure contentieuse, vous aurez une

réponse. Cela peut vous éviter des démarches coûteuses

et parfois démoralisantes, le préjudice étant rarement

reconnu à la juste valeur de celui qui l'a subi. ![]()

Articles complémentaires réservés aux adhérents :

Vous avez déjà un code d'accès ? |

Vous n'avez pas de code d'accès ? |